逸趣探海:追寻那些弄丢的海洋观测站

观测——讲究的是“原位”和“连续”。所谓原位,简单来说就是现象在哪儿站位就要在哪儿;所谓连续,就是观测时间要完全覆盖现象存在的时间,且观测数据空间分布要具有代表性。在各种数模、人工智能大行其道大红大紫的当下,这两点为啥依然重要呢?

首先,反映区域真实环境的数据对海洋科研与海上工程极为关键。虽有些环境数据可由相关性强的其他数据推算,但在准度、精度、分辨力上有缺陷。

其次,部分数据靠采集样品室内分析获取,可采样、保存、运输及实验室操作等环节易影响结果准确性,产生误差。

所以,能长期稳定采集目标区域低扰动环境要素数据的技术不可或缺。如今,遥感及多种机动无人观测法虽带来 “新质生产力” 且成本降低,浮标、潜标、海床基这 “老三样” 在海洋观测中仍不可少。

大家并非不知定点观测有局限性,可为得到连续准确的数据,海洋观测实践中要用系统性手段解决非系统性问题。因此,在未来很长时间内,多基动静结合的联合同步观测仍是主流。

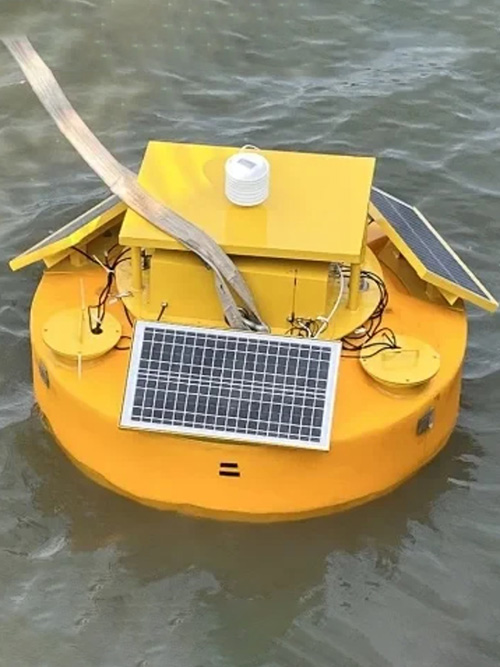

说到海洋观测,一般人会先想到获取物理海洋、海洋化学方面的环境要素数据,像潮位仪、气象站等各类设备、传感器,它们被集成在岸基台站、浮标等海工设施上,单独或协同作业。

实际上,海洋地质、海洋生物领域同样有观测手段。比如用光学、声学手段观测海底沉积物变化、化学物质逸出,用水泵和滤膜采集特定深度悬浮物质,用加速度传感器监测地壳运动,用视觉、声学方法统计水中动物情况等。不管采用哪种技术方法,无论在线实时监测还是自容式记录,都能保证数据的原位性与连续性。只不过,水平、竖直方向上传感器的布设数量与位置,要依据任务需求与技术方案来定。

在实际作业过程中,这些技术手段不仅要考虑如何削弱装置自身对传感器的扰动和影响,比如结构会不会影响传感器周围的流场、材料和表面处理工艺是否会有化学成分逸出、柔性连接上有扭矩时会不会产生摩擦噪声、材料会不会失效等;还要确保传感器的数据在整个观测周期内合规、合格,比如背景场中的观测量中值是否在传感器量程范围内、设备检校有效期是否够长、滤膜和冲洗剂之类的耗材是否够用、污损生物附着会不会影响数据质量等。

搞固定观测站,除了上面讲的那些,最重要的是什么?

那必须必是“放得下去,捞得上来”!尤其是在我国近海。

为啥强调捞得上来呢,原因有以下三点:

1.我国周边海域陆架宽缓,沉积环境复杂。砂质区海床承载力虽大,但其周边易掏蚀,泥质区沉积物含水率高,装置易沉陷,基岩质区域又不适合近底观测装置部署。所以得针对性设计,像采用预制桩基式基座、加装防陷裙与二级锚系、用整体脱离式底座,或在结构里增加稳向导流板等。要依据预设站位环境、布放方式,选出适用方案来设计、改装装置,保障其可靠性。

2.海上捕捞业发达,东西放海里一不小心就被“一网打尽”;

3.现场情况多变,各种突发状况随时都有可能发生。尤其是不可预期的装置失效。经过验证有效的设计,不要轻易改动,尤其是和释放装置、浮力材料结构相关的部分。

常言道:“重要之事常简易,简易之事却难行。” 那些精密、高效又造价不菲的海洋观测仪器,本质上不过是为达成特定目标而组合的一堆传感器罢了,然而在实际使用过程中,繁杂琐碎的细节却接踵而至。就拿设备的密封环节来说,密封圈得按时更换,密封胶务必涂抹均匀,任何一点疏忽都可能导致海水渗漏,损坏娇贵的仪器。支架结构的设计更是不容小觑,既要保证稳固支撑仪器,又得巧妙布局,防止与其他部件 “打架”,像是容易和周边结构产生干涉的铁链,就得提前穿好缆绳、堵好孔洞,避免后续麻烦。曾目睹这样一个令人咋舌的场景:一台以 304 不锈钢打造的海床基支架,竟然搭配了夹钢螺丝。这绝非简单的对错评判,简直是犯了低级错误,回收设备时,那些夹钢螺丝因海水侵蚀,氧化严重,几乎只剩螺杆,差点让整套设备 “石沉大海”,功亏一篑。诸如此类的细节,虽不起眼,却实实在在关乎整个观测任务的成败。

其次,有句话说得好:“如果一个愚蠢的方法奏效,这个方法就不愚蠢。” 在海洋调查船上,那种封闭又独立的环境里,时常会冒出一些看似粗笨的 “野路子”,却能巧妙化解棘手难题。要知道,出海一趟,即便带再多工具、物料,到用的时候也常常捉襟见肘,仅够勉强维持。所以,海调人员常常得绞尽脑汁,调动身边一切能用得上的条件,哪怕方法有些匪夷所思。就像用救生圈和绳索简单加工,就能制成固定 ADCP 的浮具;拿塑料凳子改一改,变成缆绳快速释放装置;还有用瓦楞纸稳住入水后易乱的线缆…… 这些临时拼凑的 “土办法” 虽然看着简陋,却实实在在达成了目的,操作起来既简便又可靠。

最后,海洋是一个非常综合的领域,需要从业者具备多学科的综合知识和技能。不要小瞧了船上的水手、老轨、机匠长,他们的甲板作业经验和知识、技能有时能够决定一个项目的成败。