深海探测与驻留装备发展的研究方向

一、前言

深海蕴藏着丰富的资源,是促进国民经济可持续发展、拓展国家利益、维护海洋安全的重要领域。全球海洋平均水深约为3897米,90%的海域水深超过1000米,但人类对深海的认识和开发仍处于初级阶段。推动陆海统筹,加快建设海洋强国,已成为国家发展战略。其中,深海探测与驻留装备是认识和开发深海的重要依托,是发展海洋科学的基础。近年来,我国自主研发的相关装备进展良好,但在国产化过程中仍面临“卡脖子”技术问题,亟需攻克装备短板。

深海探测与驻留系统主要分为深海通用感知探测设备、深海运载探测通用平台、深水多功能作业平台、深海通导定位装备、深海通用作业工具、深海有人与无人设备的智能控制系统等6个方面。目前,美国、欧盟、日本、俄罗斯等海洋强国在大深度工程化技术装备研发、前沿装备技术研究布局、精密装置制造工艺研发等方面处于领先地位。我国已具备部分深海探测与驻留装备的自主设计建造能力,但相关配套系统及设备仍依赖进口,市场竞争力薄弱,自主创新能力不足。

围绕海洋强国战略布局,提高深海进入与驻留、深海探测与感知、深海作业与开发等能力,本文在分析深海探测与驻留装备发展需求的基础上,梳理发展现状,剖析主要问题,提出重点发展方向及建议,为构建世界先进水平的深海探测与驻留装备科技体系、实现关键技术和核心零部件的自主可控提供参考。

二、我国深海探测与驻留装备的发展需求

(一)国家海洋安全需求

我国南海与东海的海域边界一直与周边国家存在分歧,为维护国家海洋权益、保护海洋环境、开发海洋资源,需要对争议海域的资源环境状况,尤其是岛礁的地形地貌开展精细调查。建立以载人平台为基地的编队式无人平台调查新模式,获取调查船难以到达区域的海底地形地貌、地球物理、地震声学及物理海洋关键数据,填补关键敏感海域的数据空白,为水下潜水器航行、水下地形地貌观测、资源开发服务,切实维护国家海洋权益。

(二)资源开发需求

深海有人与无人系统的探测作业能力关系到未来战略资源的开发掌控能力。海洋蕴藏着丰富的油气、矿产、可燃冰、生物等资源,是经济发展最现实、最有发展潜力的战略空间。目前,已有60多个国家开展了深水油气勘探,发现了超过33个深水巨型油气田,国际海底活动正从勘探向开发过渡,深海资源开采发展前景广阔。深海能源与矿产资源开发技术的发展将使深海油气、矿产、可燃冰等资源开采系统从水面向水下及海底转移,突破现今完全依赖水面平台进行开发的技术局限性。为此,亟需发展具备深海水下施工、维修及供能等作业能力的深海载人与无人系统,为我国海洋石油工业部门提供深水大型气田水下生产系统的安装、维修和应急事故处理装备,实施水下施工、应急维修、物资转运与补给、水下供能等作业,全天候、高效率地服务深海能源的勘探与开发。

(三)海洋科学研究需求

海洋不仅是地球气候的“调节器”、地球生命的发源地和多种资源的宝库,也是地球科学和海洋科学新理论的诞生地。针对深海生物、地质、物理海洋等领域的前沿科学问题,亟需发展可以全天候、高效率、长时间、大范围进行连续探测及原位实验的深海载人与无人系统。实施综合性、全方位的原位观测,解决无人测量、数据单一、测量区域受限等难题;开展有选择性的研究,实现科学现象“瞬态捕捉”,关注关键实验现象;根据复杂多变的深海环境和任务需求,现场制定实验计划和操作方案,进行可控观测和实验,进而推动深海极端条件下前沿科学实验装备技术的发展,以新技术装备拓展深海科学的前沿研究,获取先发优势,支撑我国深海重大科学问题研究成为世界“领跑者”。

三、世界深海探测与驻留装备的发展现状

(一)深海通用感知探测设备领域

深海通用感知探测设备包括多参数水质仪、温盐深测量仪(CTD)、声学多普勒流速剖面仪(ADCP)、侧扫声呐、浅地层剖面仪、海洋重力仪、海洋磁力仪等。目前,国外在多参数水质仪、CTD装备研发以及产品化方面发展已较为成熟。20世纪60年代已开始ADCP、侧扫声呐的探索研究,其中侧扫声呐产品以Klein、Edgetech品牌为主;20世纪80—90年代,浅地层剖面探测技术取得快速发展,来自美国、加拿大的海洋重力仪产品占有优势,来自英国、芬兰、加拿大等国家的海洋磁力仪产品较为典型。同国外产品相比,国产多参数水质仪在采集深度、探测指标数量、探测精度等方面仍存在较大差距;CTD在专用型、高精度、小型化、工艺性、可靠性等方面与国外产品差距较小;ADCP在宽带测速、换能器和高可靠电路等方面的核心技术水平与国外技术水平基本相当。我国在2014年建成长约50 km的东海海底观测网。

(二)深海运载探测通用平台领域

深海运载探测通用平台包括载人潜水器(HOV)、自主潜水器(AUV)、遥控潜水器(ROV)、水下滑翔器(UG)、水面布放系统等。其中,在AUV方面,美国Hydroid公司研制的REMUS系列AUV、冰岛Teledyne公司研制的Gavia系列AUV具有代表性。在ROV方面,日本海洋科学技术开发机构应用实验室研制成功了世界上第一台全海深远程遥控潜水器“KAIKO 11000”,法国、英国、德国等国家均研制了6000米级的大深度远程ROV。美国在UG研究方面处于领先水平。美国、英国、法国、挪威等国家在水面布放技术领域处于领先地位,具有代表性的有美国蓝鳍水下机器人公司为其Bluefin系列AUV定制的回转式吊臂。同国外产品相比,我国的HOV研制处于世界先进水平,AUV处于总体“跟跑”、部分产品与国外“并跑”的状态,UG在续航能力、载荷能力、运行模式方面尚存在一定差距,ROV在谱系化、商业化等方面存在较大差距,水面布放平台在高海况适应能力、安全性、自动化程度、收放效率、成本消耗等方面存在一定差距。

(三)深水多功能作业平台领域

深水多功能作业平台包括超大型载人潜器、海底实验室、能源供能站等。深水多功能作业平台是拓展国家深海战略空间的重要手段。美国的超大型载人潜器包括NR-1工作站、NR-2工作站等,俄罗斯建成了B-90“萨罗夫”号混合动力试验艇。典型的海底实验室有美国国家海洋和大气管理局的“宝瓶宫”、俄罗斯科学院希尔绍夫海洋研究所的“黑海”和德国的“赫尔戈兰号”海底实验室。在深海能源补给中心的供能方式上,美国3M公司运用核动力辅助计划延伸(SNAP-21B)方案,使用同位素作为能源。同国外平台相比,我国深海工作间 / 站在作业模式上基本是单体运作,作业功能手段较为单一,数控化、信息化、智能化水平不高;现有海底原位研究实验室的工作深度较浅,尚未进入500 m以深的深海领域;尚无在役的海底实验室,但相关技术已经开展深入研究;能源供能站方面,针对同位素尾料制造放射性同位素热源 / 电池的研究处于空白阶段。

(四)深海通导定位装备领域

深海通导定位装备分为深海通信装备和深海导航装备。目前,国外各类水声通信装备以及商用水声通信设备已发展较为成熟,如法国和美国已使用电磁波进行了潜艇通信实验。深海导航装备包括惯性导航设备、声学导航设备、运动参数与环境测量设备等。国外对量子惯导的研究处于原子陀螺仪样机实验阶段,法国、美国等国家已开展半球谐振陀螺及相关惯导产品的研制;美国、俄罗斯、法国等国家已掌握静电陀螺仪研制技术,并成功应用;激光惯导装备发展较为成熟,美国、英国、法国、俄罗斯等国家已研制出激光陀螺旋转调制惯导系统;美国和法国在光纤陀螺及其惯导系统产品的研制上处于世界领先水平;美国、法国等国家还研制了液浮惯导系统;美国在微机电系统惯性传感器的研究和生产方面具有优势。国外在长基线定位技术、短基线定位技术、超短基线定位技术、多波束计程仪(DVL)、深度计等方面发展比较成熟,已经实现产品化。与国外的深海通导定位装备相比,我国在水声通信方面存在一定差距;水下光通信相关研究处于起步状态,尚未形成针对AUV等小型移动平台专用的水下无线光通信机产品体系;研究的量子惯导在性能上相差1个数量级;谐振惯导研制存在精度低、生产效率底、发展断代等问题;长基线、短基线、超短基线的水声定位系统处于科研样机阶段,DVL、高度计和大潜深的深度计产品较少。

(五)深海通用作业工具领域

深海通用作业工具包括挖沟铺缆机、打捞装置、施工作业类工具、水下检修装备等。国外的海底挖沟铺缆装备主要分为喷射式、机械式、犁式3类,均已系列化发展。在打捞装置方面,美国和俄罗斯的钢缆切磨作业工具冲处于领先地位。深海施工作业工具主要包括切割类、扭力扳手类、清洗类等。得益于海洋油气开发领域的快速发展,国外深海施工作业工具发展及应用已较为成熟;与国外的深海通用作业工具相比,我国自主研制的挖沟机以喷射式为主,结构简单、效率低、故障率高,未形成系列化产品。我国针对硬质土条件的海底作业工具研制处于起步阶段,针对大深度沉没设施的打捞设备缺乏系统的方向性研究,缺乏针对大深度失事设施进行打捞的体系性方法与策略,尚未形成成熟的水下作业工具谱系。

(六)深海有人与无人设备的智能控制系统领域

在深海无人系统自主控制方面,国外无人潜器基本都已实现了定深、定向、轨迹跟踪、动力控位等自动控制功能,以及目标自主识别、缆线目标跟踪、潜器自主回收等高级自主控制功能。在有人设备的系统应用软件方面,国外设备的相关软件技术成熟度更高,已实现商业化应用,且应用软件系统普遍具有更好的开放性和易用性。同国外相比,我国智能感知器件的技术状态、性能指标及品牌影响力均存在较大差距,技术指标缺乏真实环境下长期的测试验证,缺少专用的海上实船测试平台;在环境目标自主识别、运动规划控制、人机交互界面、健康状态管理等方面的智能控制水平仍有较大差距;在全装备信息一体化集成、应用软件成熟度方面有较大欠缺,相关系统的使用与维护对人员要求较高。

四、我国深海探测与驻留装备发展存在的问题

(一)深海通用感知探测设备领域

一直以来,我国的深海通用感知探测设备多为跟踪国外研究、模仿成熟产品,专门化、前瞻性、基础性的领域发展规划缺失,叠加研究资助碎片化、研究力量分散化,导致自主创新能力不足;简单对照国外产品指标,没有形成协同创新生态链,导致高性能敏感材料、敏感探头制备工艺、封装材料及工艺等仪器核心技术研发过程缺失。各类深海通用感知探测设备在仪器防腐、防生物污损、多种复合材料传感器探头封装后的长期稳定性及可靠性、不同温度与压力条件下的传感器密封等方面存在共性问题亟待解决,缺乏对基础理论分析、材料特性等的研究突破。在实际海洋监测仪器装备研发与应用中,亟需加强海洋监测技术相关的基础研究,解决工程实践背后的核心科学问题,以技术科学研究引领技术源头性创新,以技术创新带动海洋监测仪器装备系统的研制。整体来看,国产海洋传感器在可靠性、稳定性、准确性等方面落后于国际先进水平;有关前沿技术更是落后10~15年,在代表传感器发展方向的微小型传感器、智能化海洋传感器方面仍处于起步阶段。

(二)深海运载探测通用平台领域

我国无人装备的发展较多处于分散研究状态,国家层面的统筹规划不足,深海运载探测通用平台的市场需求不稳定,易引起盲目竞争,既无法形成有效的研制合力,又造成一定的资源浪费。海洋强国大多制定了深海运载探测通用平台中长期建设规划,相关平台的发展目标明确。其中,美国在无人潜航器方面的发展最为全面齐备,有各种型号、不同种类的无人潜航器装备。国外无人潜航器产品的优点为标准化、模块化、系列化发展,即可执行多项任务,显著拓展了单个无人潜航器的使用范围;我国的无人潜航器模块化程度较低,无法实现模块互换且智能化程度低。我国水下无人作战装备处于研制阶段,应用少、迭代慢、经验缺乏,尚未融入作战体系。

(三)深水多功能作业平台领域

深水多功能作业平台的前期研究主要包括总体优化设计与集成技术、超大潜深结构技术、潜器搭载对接与悬浮作业技术、生命与安全保障技术等。其中,我国超大潜深结构技术限于1000米级,在高性能耐压材料技术,长航时、高密度动力应用技术,深海大深度、大范围信息感知与传输技术等方面应用较少且可靠性低,已突破关键技术的综合集成度有待提升,缺乏多功能作业平台实物对各项核心技术进行验证优化。

(四)深海通导定位装备领域

围绕以超精细目标探测精度及探测距离、高速及远程数据传输、装备稳定性及可靠性、探测通导装备一体化、装备能源供应及维护、数据安全以及隐私保护等核心问题,相关深海通导定位装备样机多停留在实验室阶段,缺乏工程应用。需要通过体系牵引,全面梳理已有通导定位的技术基础,制定装备发展规划,确定重点技术方向及发展目标,支撑深海工程应用。

(五)深海通用作业工具领域

适用于深远海的通用作业工具研发应用不足,缺乏能够长周期从事深远海打捞的装备,3000 m以深的作业能力较弱。作业工具尚未体系化、标准化发展,一些作业工具的应用虽然取得了“点”的突破,但难以形成体系化、快速化、通用化的部署能力,且产品标准化、规范化有待进一步推进。作业工具关键核心设备的国产化程度偏低,大部分依赖进口,新研制的作业工具不能满足深海作业对国产化先进作业装备的市场需求和技术需求。

(六)深海有人与无人设备的智能控制系统领域

有关深海有人与无人设备智能控制系统的材料、制作工艺等基础性和关键性技术研究基础薄弱。近年来,尽管我国在海洋感知器件领域取得了不小的进步,但由于材料、工艺水平及配套体系等多重限制,以及对共性技术的基础性不够重视、投入不足,我国深海装备与环境智能感知器件在长期稳定性、环境适用性等方面远远落后于国际先进水平,传感器一致性差,缺乏基于新机理、新技术的感知器件。

五、我国深海探测与驻留装备的重点发展方向

(一)深海探测装备能源补给技术

围绕波浪能深远海阵列式应用、海洋温差能发电、漂浮式风电、海泥电池、同位素电池等技术,形成原位可再生能源发电能力。发展海底充电桩、海底电力储能、发(充)电小型化等技术,形成水下驻留设备长时能源补给能力。

(二)深海装备系统设计及优化技术

围绕总体布局、系统配置、水动力性能、结构、探测作业模式等方面进行全系统的概念创新、设计理念创新和技术集成创新,紧密结合深海载人和智能无人技术的系统工程应用,突破船舶、能源、材料、水下机器人、电子信息等多方面技术,形成新的总体设计与综合优化技术。

(三)深海高功率密度动力技术

随着深海探测、深海开发进程的不断深入,水下长周期、大范围、高功率的作业能力对深海高能量密度、高功率密度、高可靠性的动力系统需求愈发迫切。深海高性能动力技术是实现深海资源开发的前提条件。与陆上动力技术相比,千米级超大潜深动力技术是形成深海进入与驻留能力的重要支撑,也是制约深海探测和作业能力提升的主要瓶颈问题之一。为此,亟需突破深海高功率密度动力技术,助力深海资源开发。

(四)深海装备原位实验研究与开发技术

为提高深海生物原位实验研究与开发作业的综合效能,亟需突破深海生物环境演化机理的长期监测、深海超高压载荷出入舱、微生物富集取样与原位培养、深海基因自动检测分析、大型生物定量观测与识别、低扰动精细取样作业等原位实验技术,攻克海底原位实验设施精确布放、精细组装、能源高效补给、信息高速传输和维修保障等开发作业技术。

(五)深海载人装备宜居与应急救援技术

深海密闭环境长期驻留与开发作业对人员生理和心理承受力都是极大考验,与太空空间站相比,深海工作空间环境条件更加恶劣、更加复杂。因此,在现有技术的基础上,进一步探索深海长期探测与作业时的人员健康、环境控制、生活保障等,注重新方式、新途径、新技术的研发与应用,提高深海人员作业的宜居性和工作效率。更为重要的是,建立系统、完善、多备份的平台安全监测,人员安全逃逸及应急救生的装备、技术、管理和培训体系,确保系统和人员的安全性。

(六)深海多平台装备协同作业的水下动态网络定位技术

重点开展分布式水声网络定位与探测、面向移动节点的水声传感器网络等基础研究,克服水下传感器网络带宽有限、能量有限、信道条件差、声速慢等因素制约,建立满足快速、精确、大范围应用需求的定位方法,形成有效的评价机制以及定位协议等,完善水下动态网络定位通信技术体系,为未来我国水下无人航行器集群作业的互联、互通、互操作提供理论与技术基础。

(七)深海装备水下声光多模混合通信网络技术

单一水声通信网络固有的时延高、能耗大等缺陷导致其在某些水下网络场景中(如水下实时视频传输等)的应用受限。水下电磁通信、光通信等手段的低能耗和高带宽弥补了水声通信的不足,但在通信过程中易受环境影响,导致通信链路不稳定甚至中断。声波多模通信可满足水下网络通信需求,但在时延、带宽和能耗的限制下,难以满足日益丰富的海洋应用需求;声光多模通信具有高速、短程、鲁棒等特点,在小规模网络中表现良好。在大型水下网络中,通过移动节点辅助收集数据,特别是多AUV协作数据采集,可以发挥声光多模优势,延长网络生命周期。因此,应着重分析并结合多种无线通信技术的优缺点,实现通信时延、速率、距离、功耗等方面的优势互补。

(八)深海装备作业人机混合决策与协同控制技术

水下突发事件频发且环境动态变化,存在水下通信受阻,量测信息模糊性、虚假性较大等问题,导致水下检修装备自主决策知识获取困难、小样本及低质量信息下的决策优势受限。当前,水下检修装备智能化程度难以支撑其独立执行复杂任务,迫切需要探索“人 ‒ 机 ‒ 环”融合决策机制,将指挥员的临机决策能力与无人平台的强大计算能力、灵活重构能力相结合,形成有人设计与赋能、无人自组织与执行的协同模式,提升平台智能化水平。在决策生成航迹基础上,亟需进一步开展协同控制方法研究,实现对规划巡检路径的自主跟踪。在满足平台模型不确定性、输入非线性、任务协同性、信息交互拓扑联通性等多时空的约束条件下,对规划路径和协同控制模型进一步优化;将各类约束条件作为协调各平台运动的控制目标,研究设计相应的自适应控制方法,实现对规划路径的精确跟踪。

(九)深海装备人机交互效能评估及优化技术

对于人机交互效能,传统的评估方式如专家打分、问卷调查等,评估主观性强、缺乏科学依据且没有统一的衡量标准。参考软件质量评估模型,可从效能、设计、协同三方面进行评估。其中,效能评估主要针对操作效率和任务执行效率,设计评估主要针对交互系统的复杂性和吸引性,协同评估对应人机交互中的认知负荷。效能评估可以在仿真环境下进行,降低了后续系统优化的难度,即选取合适的通信接口连接人机交互系统与装备模型,模拟真实作业场景,采集各项效能评估指标,进行归一化处理,并计算权重,得出最终评分。依据效能评估得分,助力实现人机交互系统的迭代优化。

六、我国深海探测与驻留装备的发展建议

(一)坚持科学发展,加快启动重点海域建设

建设海洋强国既是十分紧迫的建设任务,也是技术和系统都相当复杂且需要长期发展的系统工程。当前,建议聚焦我国利益攸关区域和重点行业领域,加快启动实施工程,加强科学规划建设布局,合理分步实施,坚持成规模、成体系、成区域的建设模式,分阶段形成业务保障能力。

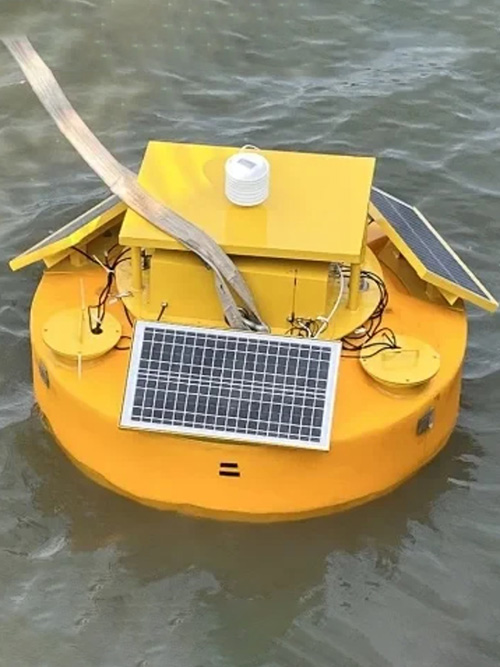

实施海底驻留观测网科技专项,研制配套的深远海极端环境下具有高精度与高可靠性的海洋仪器、声光电磁热探测传感器、智融系统;开发长周期、高可靠性的深海固定式探测系统,研制潜标单元、数据采集单元、水声通信单元和卫星通信单元,注重系统的综合集成;研发长航程、大深度UG,智能水下无人高速航行器等新型深海观测装备;开发水下平台通信组网技术,包括水声广域通信组网技术、水下通信网络节点研制技术等;开发水下接驳无线充电等海洋观测网能源补充技术,形成海底长周期驻留观测能力。

(二)坚持统筹集约,高效推进共建共用共享

强化相关装备体系顶层设计的系统性、科学性和集约性,以解决水下安全问题为重点,建立基于光电复合缆连接的海底驻留长期观测系统,突破深海有人与无人驻留多观测节点能源供给和安全监视、深海大规模复杂网络长周期高效维护、海底长期观测数据存储处理与管理等关键技术,形成长期、原位、人机融合智能观测与试验能力,统筹重点区域海洋环境和海洋目标态势的监视能力建设,做好与相关的装备建设衔接,大力推进军用与民用之间、各行业领域之间的基础设施共建共用、信息共享融合,注重相关业务的互为支撑,形成深海智能感知“一张网”,提高“透明海洋”能力建设的整体效益。

(三)坚持创新驱动,持续发展新技术新装备

系统梳理相关装备工程技术体系,精准把握前沿关键技术方向,坚持创新驱动发展,坚持先进、自主、可靠的融合统一,建设深海科学试验场,构建“透明海洋”数字孪生系统,打造深海探测科技研发的新范式。加大政府财政投入,扶持高校、科研院所、企业的科技创新人才团队,支撑关键技术创新和验证,全面实现海底观测、水下通信导航、深海资源开发。推动海洋环境数字孪生和预报警报等核心技术及装备国产化,促进我国海洋能力建设的可持续发展。

本文选自中国工程院院刊《中国工程科学》2024年第2期

来源:深海探测与驻留装备发展研究[J].中国工程科学,2024,26(2):15-22.