我国在浮力材料领域的技术突破与产业化应用

一、核心技术研发

空心玻璃微珠技术突破

中国海洋工程研究院依托清华大学科研团队,联合中国科学院理化技术研究所,成功研发出直径仅几十微米的空心玻璃微珠。该材料与环氧树脂复合形成固态浮力材料,密度低于0.5 g/cm³,抗压强度超过110 MPa,已应用于“奋斗者”号载人潜水器等深海装备,实现万米级深潜器的国产化浮力支持。高性能浮力材料体系

研究院通过“政产学研”协同创新模式,推动开发了以中空颗粒+聚合物粘合剂为核心的复合浮力材料。其闭孔结构设计显著降低吸水率(<1%),并提升耐腐蚀性,满足全海深作业需求。

青岛固瑞格新材料科技有限公司即采用机轻质填充材料填充到有机高分子材料中,经物理化学反应得到的固态化合物。由高性能固体浮力材料制备的水下勘探系统,不仅能够下潜到更大的深度,提高有效载荷,减少能耗,而且还能保持水下稳定的工作状态,是21世纪深潜技术不可或缺的重要组成部分。二、关键应用场景

深海能源开发

浮力材料在海洋油气开采中用于隔水管、输油管线保护模块等场景,保障设备在110 MPa高压下的稳定浮力输出

。在远海风电领域,我国研发的材料为风机基础提供轻量化浮力支撑,降低安装成本并延长服役寿命

。极地科考与无人潜器

中国化工集团联合研究院开发的全海深浮力材料,已用于北极ARV水下机器人,实现高纬度冰下探测,填补我国在极地科考装备领域的空白

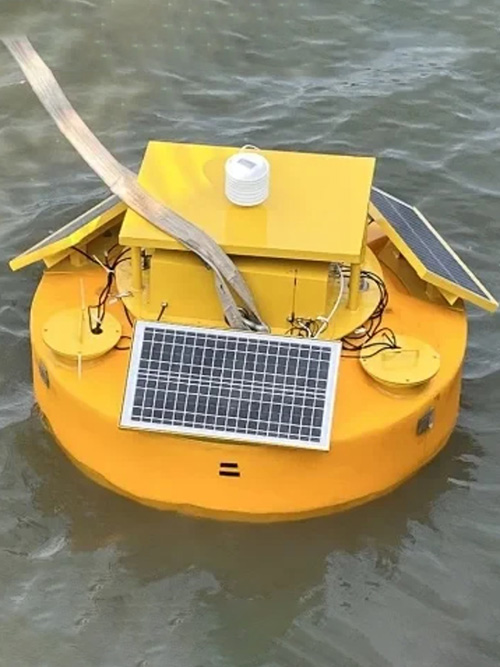

。此外,ROV、AUV等无人潜器通过该材料实现无动力安全上浮,提升作业效率

。三、产业化与国产化进程

打破国际垄断

研究院孵化的企业中浮新材、中科海锐等,通过自主技术实现深海浮力材料量产,产品性能达国际先进水平。其中,中浮新材的系列产品已覆盖海洋油气、深海采矿等领域,市场占有率突破40%47。产业链协同创新

研究院牵头成立“海洋能产业技术创新战略联盟”,整合清华大学、中国海洋大学等科研资源,加速材料在航空密封、深海传感器等新兴领域的成果转化。四、未来发展方向

材料性能优化

重点突破材料孔隙结构精准调控技术,目标将抗压强度提升至150 MPa以上,并扩展耐温范围(-60℃~200℃),满足深渊热液区探测需求。跨领域融合应用

探索浮力材料与智能传感技术的结合,开发可实时监测形变与疲劳状态的智能浮力模块,推动深海装备向智能化方向发展。中国海洋工程研究院通过技术攻关与产业生态构建,正引领我国浮力材料从“跟跑”转向“领跑”,为海洋强国战略提供核心材料保障。